– Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son aspas, que volteadas por el viento, hacen andar la piedra del molino.

Vestigios de vida, nos involucran en una nueva aventura a los exploradores urbanos, dejándonos llevar por la magia y por el misterio de lo que un tiempo atrás fue un lugar de trabajo. Ubicaciones que narran nostalgia y poseen un magnetismo adictivo. Recorrer estos ejemplos vivientes de lo cambiante, supone una pericia que conlleva a una reflexión sólo posible dentro del silencio absoluto en un contexto de paz y de tranquilidad. Desde tiempos remotos el ser humano ha sido capaz de superar dificultades y se ha adentrado en las entrañas de la tierra en busca de minerales que no podía alcanzar desde el exterior.

Hubo una época en la cual, los castilletes y no los molinos, dominaban el paisaje de las cuencas mineras. Lejos de colocarse en espacios despejados de árboles para que el viento circulase sin obstáculos, los castilletes, se construían sobre el brocal de un pozo vertical. En lugar de aspas, para convertir la energía eólica en rotacional y moler granos, tenían poleas para permitir las maniobras de extracción de personas y minerales a través de jaulas metálicas que ejercían la función de ascensor. Estos esqueletos resultaban ser la parte más visible de una mina subterránea, siendo el elemento más simbólico y el vínculo entre el interior y el exterior.

Castillete de 1930. Pozo I. Fotografía: Isabel Muñoz

A medio camino entre la arquitectura y la ingeniería estas estructuras miran hacia el cielo, pero están ancladas en la tierra. Se componían básicamente de cuatro pies derechos que sostenían las poleas, anteriormente mencionadas, en la parte superior y dos tornapuntas enlazados entre sí para dar la estabilidad y resistencia necesaria.

Los materiales empleados para su construcción fueron principalmente el acero y el hormigón, siendo en el pasado de madera y mampostería.

Tal y como reza la norma escrita de la práctica Urbex no se debe desvelar el lugar donde se encuentra, por lo tanto, no será citado. Destacando indudablemente por su singularidad y representatividad tipológica viajaremos al pasado en el presente artículo; con el re-encuentro de un conjunto industrial extractivo de carbón testimonio de la vida en una cuenca minera que, modificó la fisionomía del lugar y que, de la noche a la mañana se abandonó. Quedando en la actualidad desdibujado en el tiempo.

La Arquitectura no se encuentra en el uso de la horizontal o de la vertical; sino en el modo de entender que todos los elementos tienen un significado esencial, que es la perfecta coherencia entre su forma y las necesidades que tales formas han generado. Esta arquitectura responde a la “verdad” de las cosas, a crear un espacio de trabajo que muestra lógica constructiva, a la materialización de la forma técnica como forma artística adecuada a las exigencias estéticas de la época industrial.

El castillete que preside el Pozo I de la zona tiene 18 metros de alto y fue levantado en 1930 sustituyendo a uno anterior de madera y mampostería de 1902 fruto de la primera industrialización del país. Se construyó para ser resistente mediante celosía metálica roblonada. A pesar de que su estructura es hiperestática, basado su cálculo en la experiencia, se colocaron tornapuntas divergentes para aumentar su base de sustentación.

Pozo I: Castillete a la izquierda y casa de máquinas a la derecha. Fotografía: Isabel Muñoz

Exterior de la Casa de Máquinas. Fotografía: Isabel Muñoz

La Casa de máquinas se encuentra frente al castillete y se construyó con piedra de sillería por el labrante gallego Fariñas en el año 1930. De lenguaje modesto pero sobrio con evocación monumental. De planta rectangular y con función estructural destacada. La fachada principal está rematada por un hastial escalonado que esconde la pendiente de la cubierta y que participa en la ornamentación junto con dos vanos geminados rematados en arco de medio punto.

Una escalinata sin descansillos ni recodos dan paso a un interior fascinante, envuelto en una piel tradicional con el objeto de transmitir unos valores de solidez y de prestigio, en el que predomina el silencio, la suciedad y el vacío. La cuarta dimensión de este espacio es la historia y la quinta, la emoción, produce una especie de reverberación sensorial que estremece. El color no mantiene su brillo, pero posee una belleza intrínseca en la que el tiempo queda suspendido y lo transitorio inquieta a la esencia del individuo.

Pozo I. Interior de la Casa de Máquinas. Fotografía: Isabel Muñoz

Pozo I. Interior de la Casa de Máquinas. Fotografía: Isabel Muñoz

Alrededor del castillete, además de la casa de máquinas, aparecen otras infraestructuras. Como es el pabellón bocaminas que se describe a continuación. Su construcción se realizó de forma meticulosa, llama la atención el diseño y los detalles elaborados dentro un edificio destinado a la labor minera: el bajo cubierta está resuelto de forma rítmica a partir de la estructura metálica de las cerchas, las carpinterías de madera se elaboraron por artesanos con sus maineles y montantes, y junto con los revestimientos conforma una composición interior armoniosa.

Interior del pabellón bocaminas. Pozo I. Fotografía: Isabel Muñoz

Los espacios y el tiempo se unen en constantes intersecciones, realizando eternos bucles. A escasos kilómetros del Pozo I se encuentra el Pozo II, cuya construcción data del año 1945. Irónicamente una señal de “prohibido el paso” flanquea el acceso, pero la puerta está abierta.

Exterior del Pozo II. Fotografía: Isabel Muñoz

Castillete del Pozo II. Fotografía: Isabel Muñoz

Podemos apreciar las diferencias entre los castilletes del Pozo I y Pozo II, en este caso destacan las articulaciones de unión entre la estructura de los montantes y las tornapuntas, tratándose, de una estructura isostática. Exteriormente aparecen unos edificios esbeltos cuyo armazón es de hierro fundido y los pilares de hormigón se encuentran encerrados por muros de ladrillo.

Sala de máquinas. Pozo II. Fotografía: Isabel Muñoz

Grandes ventanales de la Sala de máquinas. Pozo II. Fotografía: Isabel Muñoz

Nos encontramos con un espléndido interior pautado rítmicamente a través de crujías que sustentan las cerchas. El muro parece disuelto por sus grandes ventanales que aportan ligereza visual mediante los planos de vidrio. El espacio es etéreo y luminoso, capaz de albergar a la maquinaria y al personal suficiente para desarrollar la actividad. Todavía quedan a la vista las fosas donde se situaban las bobinas.

Brocal sellado, base del castillete. Pozo II. Fotografía: Isabel Muñoz

Imaginemos filas de mineros al amanecer para acceder al pozo a través de un brocal situado a los pies del castillete mediante una jaula de dos pisos en la que entraban 120 trabajadores y descendían hasta una profundidad de 513 metros a las entrañas de la tierra.

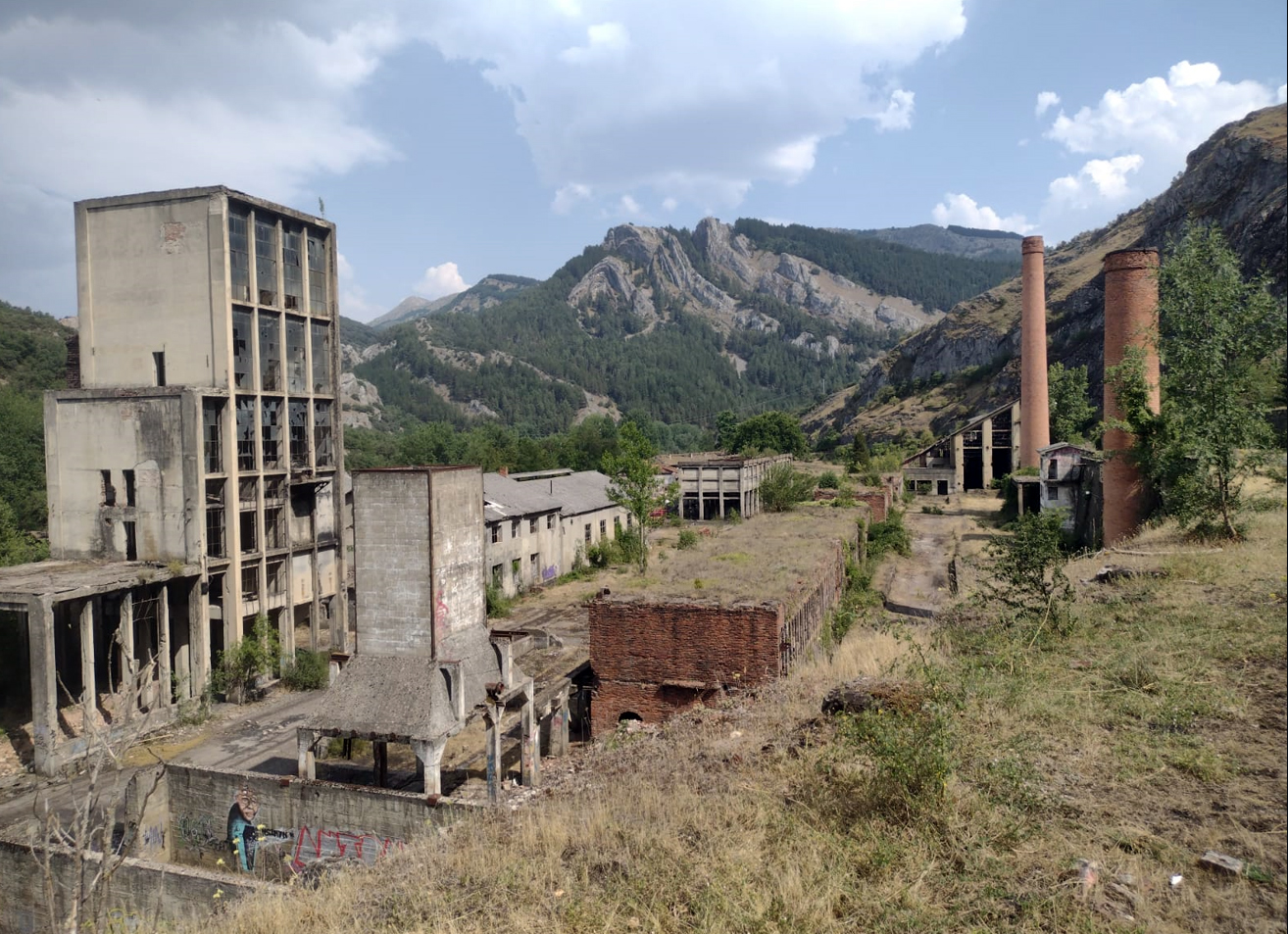

Completando el conjunto minero y entre un bosque de hayas se localiza un complejo destinado al lavado, secado y clasificado del carbón de la mina antes de salir a la venta. Desde los pozos I y II se realizaba el arrastre por ferrocarril hasta el lavadero y el lavado se realizaba por flotación con el agua bombeada del rio.

Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Este recinto se comenzó a construir en 1899. Un laberinto de vías, instalado en 1900, se extendía por el complejo para suministrar el carbón al lavadero y después para transportarlo a la estación de ferrocarril más próxima y distribuirlo por la península.

Una brigada de albañiles construyó según las necesidades y en distintas etapas, diferenciadas por su estética, los edificios. Contaba con talleres, depósitos para locomotoras, hornos de cok (carbón preparado para la fabricación de hierros y aceros), tolvas, fábrica de briquetas (elaboradas con una mezcla de polvo de carbón y brea para formar bloques de combustible para ferrocarriles a vapor), fábrica de aglomerados, oficinas, viviendas para trabajadores, pabellón para trabajadores recién llegados que aún tenían lejos a su familia o no estaban casados, un economato, una escuela y otros edificios auxiliares. Se mantienen altas estructuras que responden a la composición de grandes ventanales y que, si fuesen un templo, serían una catedral. Sus chimeneas hablan de la importancia que tuvo en el pasado.

Fue pionera en la creación de la Sociedad de Socorro del Amparo de 1910, una especie de aseguradora para los accidentados. Este lugar tuvo la categoría de pueblo, más de un centenar de personas lo habitaron compartiendo el espacio con las instalaciones industriales.

Horno de cok. Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Desde mediados de los años 90 se puede deambular por sus cascotes, la decadencia se ha apoderado del lugar, ahora fantasmagórico. Se han perdido las máquinas Diesel del interior, probablemente hayan sido convertidas en chatarra. Las locomotoras se encuentran en posesión de coleccionistas. Los raíles pasan desapercibidos. No quedan vagonetas ni obreros con las caras tiznadas. Algunos almacenes guardan las balas de paja de un pastor de la zona y el espacio, en ocasiones, es utilizado para prácticas militares.

Tolva. Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Sala de máquinas. Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Oficina. Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

Vestuarios. Complejo de lavado, secado y clasificado. Fotografía: Isabel Muñoz

¿Cuál es la inspiración de un espacio abandonado? Quizás el poner en marcha el motor de la imaginación donde aparece la falsa eternidad de aquellas cosas que dan la impresión de quedar al margen del tiempo. Posiblemente nos falte comprender la calidad constructiva y la tecnología del momento en el que se construyeron. Deben ser recordados y deben resurgir entre el polvo del tiempo reconvirtiéndose para iniciar un nuevo camino. Los Castilletes son auténticos monumentos de la industria del carbón y cuentan una crónica tanto emotiva como cautivadora de una zona cuya economía dependía de esta roca sedimentaria. El Patrimonio Industrial es un Bien Cultural que, en muchos de los casos, ha sido expoliado.

Hoy en día, estos espacios, pertenecen a la memoria de lo perdido pudiendo resultar un parque temático del abandono desde su clausura en el año 1991. Sólo queda la silueta de lo que fue, encierran historia y las historias de todos aquellos profesionales que en ellos trabajaron: mineros, entibadores, barrenistas, artilleros, tuberos, lampisteros, rieleros, conductores de vagones, brigadas de salvamento, albañiles, carpinteros, electricistas, limpiadores, sondistas, maquinistas, médicos, geólogos, topógrafos, arquitectos e ingenieros entre otros.

Isabel Muñoz